O que aprendi em 43 anos aprendendo a ser jornalista, a profissão que não prescinde da verdade

07 de abril de 2021, 17:14

Por Giorlando Lima

Comecei nesse negócio de jornalismo no mês de setembro de 1978, três meses antes de completar 17 anos. No ano passado, eu pensava que poderia fazer uma comemoração quando eu completasse 40 anos(Ver NdoE) de atividade, mas não deu. Comecei do melhor jeito, o chamado “de baixo”. Entrei no mundo do jornalismo pela porta larga do jornal A Palavra, da minha cidade natal, Jacobina. O hebdomadário, como eu aprendi a chamar, circulava aos sábados e durante a semana era produzido numa rua que hoje se chama Travessa da Delegacia, onde duas salas serviam de redação e oficina.

Azeitona

Fiz a opção por trabalhar no jornal por vários motivos. Gostava de notícias, adorava ler jornais e revistas, consumia tudo o que aparecia na minha frente, desde gibis, como Reco-Reco, Bolão e Azeitona, que meu pai não queria que eu lesse – e eu não sei o porquê, até hoje -, a revistas semanais nacionais, fotonovelas, receitas, corte e costura, almanaques de farmácia…

Jacobina tinha apenas aquele jornal na época. E já era bem antigo. O dono do A Palavra era professor de português no Deocleciano Barbosa de Castro, o maior colégio da cidade, um centro educacional, como se chamava, porque atendia colegial e ginasial, ou primeiro grau e secundário. O professor Edmundo Isidoro também era pastor presbiteriano, orador excelente e redator ainda melhor. Eu queria aprender com ele. E, por fim, eu queria trabalhar, ter algum salário.

Não fui logo escrevendo. Tinha a função inicial de revisar pequenos textos que chegavam, a maioria escrita à mão, como avisos funerários, aniversários, anúncios de venda ou aluguel de imóveis. No sábado, ia entregar o jornal aos assinantes. Eram muitos. Eu andava mais que carteiro, porque ia de uma parte a outra da cidade fazendo a distribuição. Quem conhece Jacobina sabe que não é fácil ir a pé do centro até a rua do Leader, voltar fazendo a região da Igreja Matriz, seguir até o Texaco, de lá para a Estação e Rua dos Índios. Ainda bem que ninguém na Caeira ou na Catuaba gostava de ler jornal.

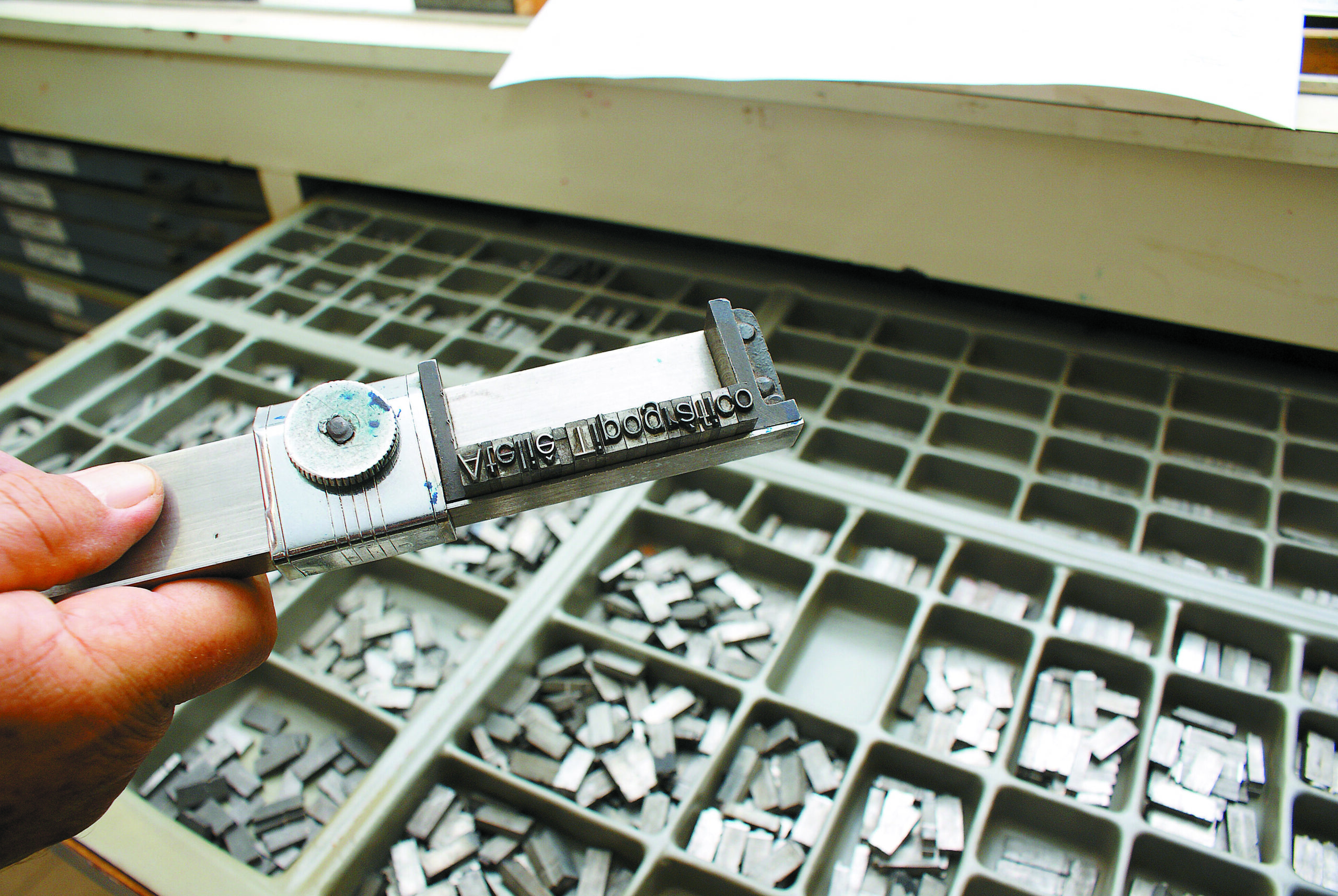

Havia uma pequena máquina de escrever, Facit, se não me engano, de cor rosa, onde o pastor Edmundo redigia o texto principal do jornal, que ia na capa, como manchete. Ele também escrevia textos menores, mas, no geral, era um só. Usei a máquina algumas vezes, mas resolvi tentar escrever direto no componedor. Nem sei direito como explicar o que era um componedor, espero que a foto seja suficiente. (Achei uma definição no glossário do site português tipógrafos.net*). Mas, saibam que era muito complicado, com risco permanente de tudo desmontar e se misturar, tanto na fase da composição como na fôrma, quando o texto composto já estava amarrado, pronto para ir para a prancha e servir à impressão.

Pois bem – adiantarei, porque não quero fazer um livro -, o pastor Edmundo foi meu primeiro professor de jornalismo. Fui logo aprendendo que, para informar, o jornalista precisa pesquisar, ir o mais fundo possível e trazer à tona os fatos reais, narrando-o com todos os lados possíveis, para o texto não ficar pobre da verdade, não cometer injustiça. Na mesma lição: apuração e ética, a necessidade de ser correto ao dar uma notícia, narrar um fato, “sem atingir a honra e a moral de ninguém”.

Mais tarde, conheci o jornalista Wilson Barbosa, editor de Municípios de A Tarde. Cheguei a ele em 1982 por recomendação de Sylvio Simões, também jornalista e um dos donos do jornal, que eu conhecera em Feira de Santana no lançamento de um livro de poesias escrito por ele. Eu fiz matéria sobre o evento para o jornal Feira Hoje, onde trabalhava. Simões me disse que eu poderia trabalhar no jornal da família dele, me autorizando a procurá-lo depois. Na micareta de 1982, houve uma greve no FH. O sindicato (Raimundo Lima, Zé Carlos Teixeira) negociou com a empresa a volta dos jornalistas ao trabalho, com o menor número de demissões possível. O menor número possível era eu, o foca. Eu e um fotógrafo cujo nome não lembro. Tive que voltar a Jacobina e lembrei de procurar Sylvio Simões e ele me mandou falar com Wilson Barbosa, que poderia me aproveitar no interior.

Consegui ser encaixado na editoria, mas, de graça, sem ganhar um centavo, bastando, como remuneração, ter a palavra “correspondente” antes das matérias escritas por mim e aproveitadas pelo jornal. Jacobina – Do Correspondente. Mas, não é disso que quero falar neste texto (deixo para outra crônica) e sim das lições que tomei com Barbosa e sua subeditora, Sandra Régis. O velho jornalista, responsável pela editoria que talvez fosse o pintinho feio da redação, porque o patinho era a seção de obituário, me disse: “Giorlando, para ser repórter tem que escrever reportagem, tem que saber redigir matéria, não é a mesma coisa de fazer poesia, de escrever bonito, é contar o fato e fato é o que acontece e não o que se cria”. Aí ele me mandava pentear telex. Eu já fazia isso no Feira Hoje. No diário feirense chegaram até a me mandar traduzir press release em espanhol e por um tempo fiz o horóscopo. Mas, isso também não é história para agora.

Naquele tempo, ser correspondente de jornal no interior era ser pauteiro e repórter ao mesmo tempo. Como pauteiro, eu tinha que ter a capacidade de identificar qual assunto era importante para a cidade, mas, acima disso, o que seria interesse do leitor do jornal em qualquer lugar, afinal A Tarde circulava em quase toda a Bahia. Como pauteiro e repórter em uma cidade de 40 mil habitantes, tinha que saber sobre o que e como falar. Era um caminho para conseguir respeito e reconhecimento e isso exigia respeitar as fontes, a sociedade, o lugar, sem abrir mão de ser instigante, questionador. Essa vigilância sobre meu próprio trabalho forjou um profissional cuidadoso com a informação e, sempre, com a fontes e os leitores.

No meu trabalho de repórter, no início, eu anotava as informações que colhia em folhas de papel soltas, depois organizava tudo em um caderno brochura, datilografava numa Olympia que o velho e saudoso Rigoberto Lopes me emprestou por um longo tempo, enviava – de carona em um malote de órgão público (não lembro qual – e esperava o jornal chegar, no dia seguinte, para comparar o texto editado e publicado com o que estava escrito no meu caderno. Para ver o que tinha sido cortado, o que tinha sido reprovado. Eram aulas, que duraram quatro belos anos. Começaram em Jacobina, continuaram em Salvador, Jequié, Itabuna/Ilhéus, até chegar a Vitória da Conquista, e me servem até hoje, numa jornada que inclui temporadas em São Luís e Imperatriz (MA) e Belém (PA), entre outros lugares onde pratiquei o que aprendi.

Na verdade, sigo aprendendo, como pessoa, e para ser o jornalista que sonho em ser desde menino.

A FONTE

A lição mais preciosa que tanto tempo no jornalismo me ensinou foi a dizer de onde veio o dado que embasa as minhas afirmações em um artigo ou comentário ou a informação que passo em uma matéria. Do que eu falo? Quem me disse, onde li, qual a publicação que avaliza… Porque mesmo que seja um artigo de opinião, um comentário dentro de um programa, o narrador, sendo jornalista, tem a obrigação de dizer de onde veio a informação que ele divulga, a história que ele conta.

Quase tudo tem mais de um lado. Mais do que dois ou três, até. Podemos concordar ou discordar, mas não podemos excluir o fato, os lados, as versões, se há alguém os sustentando. Se duas pessoas são apanhadas em flagrante em uma mesma situação não é correto apresentar só uma. Assim, se duas pessoas agem de forma positiva, têm mérito em relação a um fato ou resultado, não se pode destacar apenas uma. E, principalmente, se dois têm versões, visões e argumentos diferentes, opostos sobre o fato abordado pelo jornalista em sua reportagem/matéria, há que se permitir ao leitor/ouvinte/telespectador conhecer a verdade de cada um para fazer sua avaliação, seu juízo. Eu sei como isso é difícil, principalmente se as pessoas não podem ser encontradas ou ouvidas na mesma hora, no tempo em que a matéria, artigo ou comentário está sendo produzido. Há, inclusive, quem se nega a falar, a dar sua versão e isso isenta o jornalista.

Nos meus quase 40 anos escrevendo para jornais, revistas, TV, sites, produzindo ou apresentando no rádio, sempre levei em conta o tal do outro lado. Incontáveis vezes publiquei sem a segunda versão, porque nem sempre ela foi dada. Mas, sempre evitei dar a primeira versão como definitiva. Mesmo hoje, diante da exigência da velocidade ou do fato notório, reconhecido e comprovado, sempre guardo o espaço do reparo, da crítica, da opinião contrariada. Claro que também são incontáveis as vezes em que errei ao avaliar uma “verdade” ou ao rejeitar uma “mentira”. Mas, quem quer fosse o personagem, objeto, ator, envolvido, jamais seria alvo. Nem idolatrado. Elogios ou críticas, nunca perseguição ou veneração.

Nestas quatro décadas de atuação no campo quase sempre excitante e apaixonante, mas muitas vezes árido e degradante, do jornalismo, aprendi muito. E errei muito. Mas, por ter referências de educação doméstica e boa formação escolar e de trajeto, aprendi a rejeitar a mentira. E se não gosto da mentira, odeio a mentira no jornalismo. Em 40 anos na estrada, tendo sido chefe em veículos de comunicação, assessorias, secretarias e editor de jornais ou revistas dos quais fui sócio ou eu mesmo criei e mantive por algum tempo, pude interagir com muita gente. Alguns que chegavam sabendo um pouco menos que eu, começando ali, arriscando seus primeiros textos ou buscando evoluir como repórteres e jornalistas que sonhavam ser. Muitos daqueles dizem que aprenderam comigo. E talvez eu lhes tenha mesmo ensinado e se o fiz, tentei fazer do jeito certo, orientando-os a fazer do jeito certo.

FAKE NEWS

Não tenho a pretensão de ser professor de ninguém. Mesmo os meus filhos já sabem muito mais do que eu poderia aprender se vivesse o dobro do que já vivi. Mas, apesar de ter ficado mais paciente, ter aderido à diplomacia, na medida que a minha personalidade permite, eu fico muito triste – e tantas vezes aborrecido – quando vejo que há muitos profissionais tratando o jornalismo como mero instrumento de tendências políticas (ou corporativas), a serviço da construção de “verdades”, da defesa de interesses de terceiros, confundidos como se fossem pessoais, sem nem mesmo o serem.

Nessa missão, usam dados, números, informações, boatos, versões, para cimentar os interesses de um lado. É o tempo da tal pós-verdade, a quadra das fake news, a era do “o ruim que eu defendo é melhor do que o ruim defendido por você”.

Há algum tempo, me queixei a um colega, um amigo jornalista (amigos também erram), de que ele tinha reproduzido uma informação deturpada com o propósito de ressaltar um determinado político pespegando defeitos em outro. Era uma coisa que pode ter sido gerada por uma confusão, um equívoco, mas estava sendo divulgada com o interesse de atingir a figura pública, por parte de uma pessoa que sabia que aquilo não era verdade. O meu amigo disse que não se importava, o que importava é que era contra a pessoa a quem ele combatia, e que mesmo distorcida a notícia servia ao propósito.

As redes sociais trouxeram essas coisas à normalidade. Servem, inclusive, para criar ou consolidar mitos, personagens desprovidos de estofo, mas que, objetos de veneração e do mau uso da mídia, transformam-se em heróis ou celebridades, ainda que incapazes de responder positivamente a uma varredura em sua história de vida ou na mínima avaliação de sua capacidade – técnica, profissional, gerencial, administrativa. E acabam por se confirmar péssimos no desempenho da missão conquistada à base da falácia e da enganação.

Na internet se diz o que se quer dizer e basta que isso atinja o inimigo de alguém para que esse alguém espalhe, dissemine como verdade nos zap zap que “informam” e orientam uma massa gigantesca no Brasil. O contrário também acontece. Se uma pessoa tem como inimigo determinado político, artista ou mesmo um cidadão comum, não hesitará em contestar fatos, desfazer história e informações positivas, com argumentos mentirosos, acusações, ataques à honra, espalhando para ingênuos, maldosos, seguidores, partidários, em um efeito dominó, que quando cessar, se cessar, já terá feito estrago irreparável na pessoa alvo dos ataques que, incontáveis vezes, é inocente.

Quando o tema é política – e este tem sido o principal assunto do Brasil há um bom tempo – todo mundo e ninguém parece ter razão. Estabeleceu-se, definitivamente, o lado bom e o ruim (ou dos bons e dos ruins), o bem e mal. A consolidação do pernicioso maniqueísmo. E isso é mais confuso – e perigoso – quando se trata de imprensa, jornalismo. Meias verdades e mentiras completas, ditas como se verdade fossem, se disseminam tanto por um lado quanto por outro. É frequente que programas de rádio e blogs, para enaltecer o dirigente atual, ataquem o gestor anterior e vice-versa. Às vezes, mais versa do que vice. É quando a imprensa se torna o lugar da raiva, da pirraça e do mero interesse político-partidário, visando a manutenção do poder ou a ansiedade para retomá-lo.

Porém, também se pode dizer que na maior parte do tempo tudo é feito como se espera e se admite, pois crítica e elogio têm seu lugares e a sua frequência depende das ações dos avaliados e, também, dos sentimentos do profissional que comenta. Quem deseja que jornalistas, radialistas e blogueiros sejam imparciais o tempo todo deve ser quem descarta a condição humana, social e, portanto, política desses profissionais. Mas, esperar isenção é esperar a atitude certa. E falar a verdade é obrigação. Não é possível? Eu acredito, piamente, que é. Acho que pode ser possível ter opinião, ser contra um lado do fato ou a favor do outro, mas não inventar, não mentir, não colocar defeitos que não existem e nem forçar virtudes que não se acham.

O desvirtuamento praticado frequentemente pela mídia contra os fatos, a história, a informação, em favor de interesses partidários, lobistas e/ou pecuniários, é prejudicial ao cidadão, prejudica a formação dos nossos jovens, marca o meio, marca a vida da cidade, degrada o ambiente político, enfeia o currículo de quem o pratica. Fere a ética. Não a ética burocrática de uma categoria, mas a ética do respeito primário e fundamental à verdade, início e fim de tudo, sustentação da liberdade, o bem maior da humanidade.

Mas, tem gente que não liga para isso.

Por fim, como sempre, aviso que este artigo é uma expressão de um sentimento pessoal, sujeito, claro, a contestações. Respeitosas, espero. Está assegurado o lugar para o contraditório, para a outra versão, se houver. Afinal, é disso que trato desde a primeira linha.

* COMPONEDOR: [Tip hist] (Winkelhacken, alemão). Instrumento imprescindível na composição manual com tipos móveis. Utensílio de que o compositor se serve para reunir os caracteres (letras) que retira da caixa, formando palavras e linhas de texto dentro de uma medida previamente determinada.

Consiste de uma lâmina de metal com dois rebordos em esquadria, e uma peça móvel — a que se dá o nome de justificador — para fixar a abertura da boca do componedor. Esta invenção de Gutenberg serve para formar linhas de texto, recebendo os tipos metálicos que o compositor vai retirando dos caixotins.

Texto escrito em janeiro de 2019

Publicidade

VÍDEOS